كيف يقرأ خبراء كارنيغي تأثير الاتفاق السعودي الإيراني؟

|

الاستماع للمقال صوتياً

|

واشنطن -كارنيغي للسلام الدولي

عمرو حمزاوي | مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

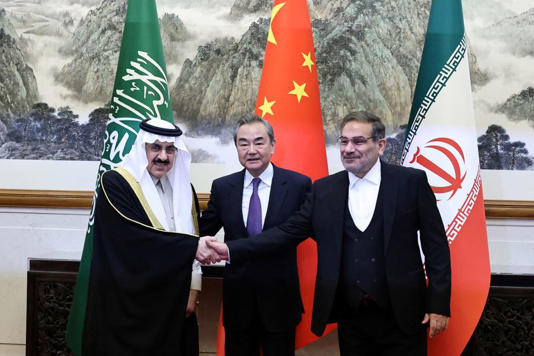

اكتسب تنامي الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يشبه فعل “المعمودية السياسية” أو “الإعلان الأول” عنه، إذ أفضت وساطة الدبلوماسيين الصينيين إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. منظورًا إليه من منطقتنا، ترحّب معظم القوى الإقليمية، وهي جميعًا تتمتّع دون استثناء بعلاقات اقتصادية وتجارية وطيدة مع بيجينغ، بالانخراط الصيني المتزايد في المساعي الرامية للتوصّل إلى حلول سلمية لنزاعات المنطقة وإرساء ترتيبات أمنية دائمة فيها. ويستحوذ هذا الأمر على أهمية خاصة، من جهة، لكونه يأتي بعد عقدٍ كامل (منذ العام 2011) تخلّلته حروبٌ بالوكالة ونزاعات أهلية وصراعات حدودية مديدة فشلت الجهود الأميركية والأوروبية في إنهائها. من جهة أخرى، تقف الوساطة الصينية بين السعودية وإيران عنوانًا على أول تدخّل منفرد لقوة كبرى غير الولايات المتحدة الأميركية منذ انتهاء الحرب الباردة في العام 1990 لإعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط الأمنية واحتواء صراعات المنطقة.

واقع الحال أن الخصومة الإقليمية بين السعودية وإيران رسمت معالم معظم الصراعات التي دارت رحاها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2011. فقد خلّفت كارثة إنسانية كبرى في اليمن بعد اندلاع الحرب بين ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران والقوى والقبائل المتحالفة مع السعودية في العام 2016، وتسبّبت أيضًا بحالة مزمنة من انعدام الاستقرار في العراق، وأشعلت أزمة مديدة في لبنان، وحالت بالتزامن مع عوامل أخرى دون التوصّل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع في سورية. وإضافةً إلى مفاقمة الأزمات في هذه الدول التي تمزّقها الصراعات، هدّدت الخصومة بين السعودية وإيران الاستقرار الأمني الهش في منطقة الخليج وأظهرت محدودية فاعلية الضمانات الأمنية التي توفّرها الولايات المتحدة لحلفائها العرب حين شنّ الحوثيون، حلفاء إيران، هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على منشآت نفطية ومواقع استراتيجية أخرى في السعودية في العام 2019 – فضلًا عن شنّهم هجمات على الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال تم تطبيق هذا الاتفاق الذي أُبرم بوساطة الصين بحسن نية، فيمكن توقّع جني منطقتنا مكاسب مباشرة وسريعة، وتصاعد فرص تحقيق نتائج استراتيجية إيجابية بعيدة المدى. ومن المكاسب التي يُحتمل أن تتحقّق في القريب العاجل تحويل الهدنة الراهنة في اليمن إلى حل سلمي دائم. أما النتائج البعيدة المدى المُحتملة فتشمل تسهيل حدوث انفراجات سياسية تدريجية في كلٍّ من العراق ولبنان، وتمهيد الطريق أمام عودة سورية إلى كنف جامعة الدول العربية، وإفساح المجال أمام إيران ودول الخليج للتفاوض الجاد حول الترتيبات الأمنية في الخليج.

على كافة هذه الأصعدة، تفتح الوساطة الصينية وما أفضت إليه من اتفاق بين السعودية وإيران أبواب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام مرحلة نوعية جديدة من التنافس بين القوى الكبرى وأمام تبلور ترتيبات أمنية جديدة وتغيير محتمل لحقائق التعاون والصراع بين القوى الإقليمية.

آرون ديفيد ميلر | باحث أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، حيث يركّز على السياسة الخارجية الأميركية.

لقد ثبُت أن وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل أصدر تصريحًا نافذ البصيرة حين قال ممازحًا في إحدى المرات إن السعودية لم تعقد زواجًا كاثوليكيًا مع الولايات المتحدة، بل زواجًا إسلاميًا يسمح بتعدّد الزوجات. فالمملكة لا تريد الطلاق من واشنطن، بل ترغب فحسب في إقامة علاقات مع دول أخرى. وتجلّى هذا التصريح لسعود الفيصل بأبهى صوره في الوساطة الناجحة لتي أدّتها الصين مؤخرًا وتكلّلت بإبرام اتفاق مصالحة بين إيران والسعودية. لكن نظرًا إلى العداوة الطويلة بين طهران والرياض منذ عقود، قد يكون تأثير الاتفاق أقل بكثير مما يبدو عليه للوهلة الأولى، أي أنه قد يشكّل تغييرًا جزئيًا تجاري الطابع بدل أن يكون تغييرًا جذريًا تحوّليًا في علاقاتهما. مع ذلك، فهو ينطوي على تأثيرات ثلاث بالنسبة إلى السياسة الخارجية الأميركية.

أولًا، أدّى قرار الإدارات الأميركية المتعاقبة بتقليص انخراطها في المنطقة، أو في أفضل الأحوال إعادة توجيه أولوياتها نحو منطقة الهندي الهادئ، إلى إفساح المجال أمام الصين وروسيا لاغتنام فرص جديدة. على الرغم من ذلك، قد تبقى الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضّل والأهم لدول الخليج. لكن حين يتعلق الأمر بالقضايا السياسية والاقتصادية، بتنا نشهد على نحو متزايد بروز أقطاب عدّة في العالم. من هذا المنطلق، ليس قرار السعودية التعامل مع الصين كما تفعل اليوم، مجرّد خطوة تكتيكية لتسجيل النقاط في وجه واشنطن بل هو قرار استراتيجي.

ثانيًا، تواجه الولايات المتحدة راهنًا واقع أن للصين أوراقًا ضعيفة في الشرق الأوسط، إنما تلعبها ببراعة محاولةً تحقيق مصالحها. والمفارقة أن قوات البحرية الأميركية تعمل على ضمان أمن الممرات البحرية في الخليج، ما يحمي الصادرات الهيدروكربونية المتجهة إلى الصين (التي تستورد حوالى 40 في المئة من النفط الذي تستهلكه من منطقة الشرق الأوسط)، فيما تسعى بيجينغ إلى توطيد علاقاتها مع دول الخليج، في خطوة قد تثبت على نحو متزايد أنها منافسة ذات حصيلة صفرية مع الولايات المتحدة.

ثالثًا، قد يؤدي الاتفاق السعودي الإيراني إلى تهدئة وتائر التوتر في اليمن، ما يشكّل نقطة إيجابية للسياسة الأميركية. لكن من المرجّح أن يقوّض في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزل إيران في المنطقة. لطالما كان احتمال قبول السعودية بأن تصبح رأس الحربة في المساعي الإسرائيلية أو الأميركية الرامية إلى ردع إيران، يفتقر إلى الواقعية نوعًا ما. أما الآن، فيعمد “حليف” أميركي مُفترض له ثقل كبير في المنطقة والعالم الإسلامي، إلى إضفاء الشرعية على نظام إيراني يقمع شعبه ويساعد روسيا في حربها الشرسة ضدّ أوكرانيا. لذلك، لا يمكن اعتبار هذا الاتفاق نتيجة سعيدة لصنّاع السياسات في واشنطن.

بول هاينلي | مدير مركز كارنيغي–تسينغوا، وزميل أبحاث زائر في معهد شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية.

من المرجّح أن تقدّم الصين دور الوساطة الذي أدّته في استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية مثالًا على مدى فعالية مبادرة الأمن العالمي الجديدة التي أطلقتها. فهي تسعى إلى تصوير نفسها كطرف مساهم في إرساء الاستقرار العالمي، لتفادي الانتقادات القائلة إنها تستفيد من الاستقرار الذي يوفّره النظام الدولي من دون أن تسهم فيه، وللتخفيف من وطأة الضغوط التي تعرّضت لها على خلفية موقفها الملتبس من الحرب في أوكرانيا.

كذلك، ستحاول الصين أن تظهر اختلاف نهجها الدبلوماسي إزاء التوترات في الشرق الأوسط عن النهج الأميركي الذي تصفه بالعسكري العدائي. ففي الواقع، تشكّل منطقة الشرق الأوسط جزءًا لا يتجزّأ من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد تلجأ بيجينغ إلى الاستفادة من وساطتها في التقارب السعودي الإيراني لتعزيز علاقاتها في مجالَي التجارة والطاقة في جميع أنحاء المنطقة. وإذا تمكّنت الصين من التعويل على هذا الزخم من خلال إقناع إيران بتجميد اتفاقها النووي أو الإسهام في عملية سلام أوسع في الشرق الأوسط، فسيحظى تنامي نفوذها الإقليمي بترحيب كثرٍ في المجتمع الدولي. لكن، إذا سعت بيجينغ إلى الاستفادة من اهتمامها الجديد بالتوسط في النزاعات فقط لتلميع صورتها على الساحة الدولية، فلن يدوم طويلًا دورها كمساهم حقيقي في إرساء الاستقرار العالمي.

كريم سجادبور | باحث أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تركّز أبحاثه على الشؤون الإيرانية والسياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط.

يشكّل الاتفاق الذي أُبرم لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية على الأرجح الحدث الدبلوماسي البارز الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الانكفاء الأميركي. فكما أخبرني أحد الوزراء العرب: “إن القصة الأهم لا تتمحور حول الخطوة التي أقدمت عليها السعودية وإيران اليوم، بل حول حجم النفوذ الكبير الذي تتمتّع به الصين في المنطقة”.

في الواقع، تحتاج الصين، وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، إلى الاستقرار في الشرق الأوسط لضمان التدفق الحرّ لموارد الطاقة من المنطقة. ويُعتبر خفض حدّة التصعيد بين القوتَين الإقليميتَين الأساسيتَين المنتجتَين للطاقة ضروريًا لتحقيق هذه الغاية. لكن لم يتّضح بعد إلى أي حدٍّ ستنخرط بيجينغ في تفاصيل هذا الاتفاق وحيثيات تنفيذه. ويبقى السؤال المطروح كيف سيكون الردّ الصيني في حال أقدم أيٌّ من الطرفَين على انتهاك بنود الاتفاق؟

تُعاني إيران من عزلة دولية شديدة، وتؤرقها منذ أشهر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتعتمد بشكل كبير على الصين استراتيجيًا واقتصاديًا. ولا شك أن هذا الاتفاق يسهم في التخفيف من عزلتها، ويُضفي شرعية على نظامها، ويعزّز نفوذ الصين الإقليمي على حساب الولايات المتحدة. لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية على استعداد لإدخال تغييرات يُعتدّ بها على سياساتها الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة.

أما السعودية، فقد علّمها الهجوم الذي نفّذته إيران في العام 2019 على منشأة تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو”، أنها لم تعد قادرة على التعويل على الولايات المتحدة لحمايتها من إيران. ونظرًا إلى تأثير بيجينغ الكبير على طهران والمصالح الاقتصادية التي تجنيها الصين من الاستقرار في الشرق الأوسط، تأمل السعودية على الأرجح أن يكون هذا الاتفاق بمثابة درع صيني يحصّنها ضدّ أي عدوان إيراني. لكن الوقت وحده كفيل بإظهار مدى فعاليته.

إضافةً إلى ذلك، ترى المملكة أن الدور الذي تلعبه إيران في اليمن يشكّل تهديدًا وجوديًا لها، فيما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن قناة “إيران إنترناشيونال” الناطقة باللغة الفارسية والمدعومة من السعودية، والتي تُعدّ إحدى أهم القنوات الإخبارية الإيرانية، تشكّل مصدرًا أساسيًا لإثارة الاضطرابات الداخلية. لكن من غير الواضح إلى أي حدّ سيؤثّر الاتفاق على هاتَين المسألتَين.

في أفضل الأحوال، سيرسي الاتفاق نوعًا من السلام البارد جدًّا. وإذا أردنا استخلاص العبر من اتفاقيات أوسلو للعام 1993 والاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، فلا بدّ من أخذ الحيطة والحذر حيال مدى تأثير واستمرارية اتفاقيات السلام التي تُبرم بين خَصمَين – هما في هذه الحالة السعودية وإيران – لا يثق أحدهما بالآخر.

عبد الله باعبود | باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

بعد عقود من التنافس السعودي الإيراني على زعامة منطقة الشرق الأوسط، والذي اتّخذ منحىً عنيفًا أحيانًا، يشير استئناف العلاقات بين الجانبَين برعاية الصين إلى أن المنطقة تشهد عملية إعادة ترتيب، مؤقتة على الأقل، للتحالفات والخصومات القائمة. ويُعدّ هذا الاتفاق من أبرز التحولات التي خاضتها دبلوماسية الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

لا يزال من غير الواضح مدى التقارب الذي سيحدث فعليًا بين السعودية وإيران، إلا أن قرار إعادة فتح سفارتَيهما خلال مهلة أقصاها شهران وبعد قطيعة دامت سبع سنوات يمثّل خطوة أولى إيجابية. بُعيد الإعلان عن استئناف العلاقات، سادت أجواء التفاؤل الحذر حيال تجديد زخم العمليات الرامية إلى خفض وتائر التصعيد في بعض النزاعات الإقليمية، وتخفيف التشنجات في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج الأوسع. كذلك، يُرجَّح أن يهدّئ الاتفاق المخاوف بشأن تدخّل إيران في المنطقة ودعمها لمجموعات وميليشيات شيعية. وسيدفع أيضًا دول الخليج الأخرى التي لديها أساسًا علاقات دبلوماسية مع إيران إلى العمل على تعزيزها من دون التخوّف من نتائج ذلك، فيما سيشجّع الدول المتردّدة على بناء علاقات مع إيران بدورها.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهم في بناء أواصر الثقة المتبادلة، ويقلّل من احتمال حدوث سباق إقليمي على التسلّح، متيحًا لدول الخليج فرصة التركيز على تحدياتها المحلية والتنمية الاقتصادية. وقد يساعد أيضًا على تيسير مسار المحادثات المتعثّرة حول البرنامج النووي الإيراني، وربما حتى على التوصّل إلى اتفاق في هذا الشأن. إضافةً إلى ذلك، سيبني الاتفاق على المفاوضات المتواصلة بين السعوديين والحوثيين بشأن وقف إطلاق النار في اليمن ليفضي على الأرجح إلى بلوغ حل سلمي للصراع، ما من شأنه أن يسمح بتدفّق المساعدات الإنسانية إلى اليمن الذي تمزّقه الحرب ويطلق عملية إعادة الإعمار هناك. وقد يسهم التقارب السعودي الإيراني أيضًا في حلحلة مشاكل شائكة في كلٍّ من العراق وسورية ولبنان، لكن من غير الواضح بعد ما سيكون تأثيره على مسألة توسيع الاتفاقيات الابراهيمية لتشمل السعودية.

ياسمين فاروق | باحثة غير مقيمة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

يشكّل اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية تطوّرًا مرحّبًا به. لكن حتى لو نُفِّذ، لن يتمكّن من تسوية جميع المسائل الخلافية بين البلدَين أو إنهاء خصومتهما، ناهيك عن استباق محاولات بعض القوى الإقليمية إفساد الأمور. في هذا الإطار، ثمّة أربعة عوامل أساسية تسهم في شرح سبب موافقة الرياض على اتخاذ خطوة علنية مماثلة مع طهران بعد عامَين من المفاوضات الدبلوماسية العسيرة خلف الكواليس.

يتمثّل العامل الأول في وساطة الصين، إذ إن تأثير بيجينغ على طهران، ورغبتها في إقامة علاقات جيدة مع الرياض، وتفهّمها لمخاوف السعوديين، شجّع هؤلاء على إعطاء هذا الاتفاق فرصة. وسمحت المملكة للصين، من خلال إبداء تجاوبها مع مبادرتها، بتسجيل نقطة لصالحها في حلبة المنافسة على النفوذ في وجه الولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق في وقت يشكّل النفط الروسي الرخيص الثمن تهديدًا لحصة السعودية في السوق الصيني، فيما لم تعد واشنطن تؤدّي دور الضامن لأمن السعوديين كما كانت تفعل في السابق.

ثانيًا، تبنّت السعودية بالكامل نهجًا براغماتيًا حيال سياستها الخارجية، يتيح لها إمكانية الرجوع عن السياسات التي تثبت عدم جدواها. ويندرج توصّلها إلى هذا الاتفاق مع إيران تمامًا ضمن هذا النهج.

ثالثًا، كانت إيران في وضع ضعيف مقارنةً مع السعودية التي يحظى سعيها إلى الاضطلاع بدور على الساحة الدولية بزخم متزايد. لكن طهران كثيرًا ما تتّخذ وضعية دفاعية حيال جيرانها حين ترزح تحت وطأة الضغوط، ولا سيما أن السعودية استثمرت في زعزعة استقرار إيران من خلال دعم التعبئة ضد النظام.

رابعًا، ستحقّق السعودية منافع كبرى من خفض وتائر التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في اليمن، إذ ستتمكن من العمل على تنفيذ أهداف رؤيتها للعام 2030. لكن ليس كل شيء إيجابيًا بالنسبة إلى المملكة بعد. فالبيان الثلاثي الذي صدر في 10 آذار/مارس لم يأتِ على ذكر خطوة إيرانية محدّدة بشأن اليمن، ولم يكن واضحًا حيال حجم الدور الذي ستؤدّيه الصين في سائر فصول عملية المصالحة. كذلك، سيتعيّن على السعودية التوفيق بين خفضها وتائر التوتر مع إيران من جهة، وتصعيد شركائها الغربيين حيال إيران من جهة أخرى. تشرح هذه الأسباب جزئيًا لماذا أبدى مسؤولون سعوديون تفاؤلًا حذرًا حيال الاتفاق الجديد.

مهنّد الحاج علي | مدير الاتصالات والإعلام وزميل أول في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

قد يُساعد الاتفاق السعودي الإيراني على كسر حالة الجمود التي تعتري ملف انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، إذ تُفضي مثل هذه الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية غالبًا إلى فكفكة العقد التي تعطّل العملية السياسية، وإلى توفير الحوافز المالية اللازمة والمُسهّلة لذلك. فهذا ما حدث عام 2009 عَقِب التقارب السعودي السوري، لكن اندلاع الانتفاضة السورية سُرعان ما قوّض النتائج السياسية التي أفرزها الاتفاق آنذاك.

إلا أن التوصّل إلى حل في لبنان هذه المرة قد يتطلّب وقتًا أطول مما هو متوقَّع، وذلك لأسباب ثلاثة. أولًا، باتت السعودية جزءًا من مجموعة خماسية تُنسّق مواقفها بشأن الأزمة اللبنانية، وتتألّف من خمس دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا، وبالتالي ينبغي أن تمرّ أي سياسة جديدة ضمن هذا الإطار. وينطبق ذلك على الحوافز الاقتصادية التي من شأنها أن ترافق الإصلاحات المؤلمة التي تجنّبت الطبقة السياسية اللبنانية تطبيقها منذ عام 2019.

ثانيًا، وبعد سنوات طويلة من النزاعات والصراعات بالوكالة، على إيران والسعودية اتّخاذ إجراءات لبناء أواصر الثقة بينهما وإطلاق عملية تدريجية لخفض التصعيد. وقد يعتمد التوصّل إلى اتفاق في لبنان على الملف اليمني الذي يُعدّ أولويةً أهم للسعودية، نظرًا إلى الصراع الدائر هناك والقرب الجغرافي بين اليمن والمملكة. ومن شأن ربط التوصّل إلى حلٍّ للأزمة اللبنانية بالحل في اليمن، أن يُؤخّر إحراز تقدّم تشتدّ الحاجة إليه في ملف الانتخابات الرئاسية.

وثالثًا، يتطلّب الانقسام الداخلي الحاد في لبنان ومجلس النواب المعلّق (حيث لا غالبية واضحة لفريق دون الآخر) اتّفاقًا أوسع على المرشّح الرئاسي، وبرنامجه، والحكومة الجديدة. حتى الآن، لم ينخرط أيٌّ من خصوم “حزب الله” معه في عملية جادّة تهدف إلى بلوغ هذه النتيجة، ولم يبادر “حزب الله” إلى ذلك أيضًا. لا شك أن الاتفاق السعودي الإيراني سيُسهّل هذه العملية، لكن على خلاف عام 2009، لم يعد للرياض وحدها اليد العليا في لبنان، حيث باتت تتشارك النفوذ مع قوى أخرى. لكل هذه الأسباب إذًا، قد لا تنعكس نتائج الاتفاق السعودي الإيراني بسهولة على المشهد السياسي اللبناني.

حارث حسن | باحث أول غير مقيم في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

انطلق الحوار بين السعودية وإيران من بغداد، برعاية رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي. وربما يكون العراق من أبرز المستفيدين من التقارب السعودي الإيراني لسببَين واضحَين هما: أوّلًا، يتمتّع العراق بموقع جغرافي فريد، إذ تجمعه حدودٌ برية مع كلٍّ من السعودية وإيران. وثانيًا، اعتمدت الدولتان أجندات متضاربة في العراق، وفاقمت الخصومة الطويلة بينهما حالة انعدام الاستقرار هناك.

وعلى الرغم من أن الاتفاق السعودي الإيراني سيواجه امتحانه الأول في اليمن على الأرجح، فإن العراق سيشكّل حقل الاختبار الأساسي لهذا التقارب على المدى الطويل. لقد حصدت طهران نفوذًا ملحوظًا في بغداد، الأمر الذي أثّر ليس فقط على المصالح السعودية في الآونة الأخيرة، بل أيضًا على أمن المملكة. ويُعتقد أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في العام 2019، والقصر الملكي في الرياض في العام 2021 قد انطلقت من داخل العراق. يُضاف إلى ذلك أن شبكة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي أنشأها ودرّبها وجهزّها الحرس الثوري الإيراني في العراق هي في صدد الانتشار بقوة على مقربة من الحدود العراقية السعودية، رافعةً شعار “نقل المعركة إلى أرض آل سعود”، على حدّ تعبير أحد قياديي ميليشيا كتائب حزب الله العراقية.

لذا، لا بدّ من الانتظار لنرى ما إذا سيعدّل الحرس الثوري الإيراني سلوك المجموعات المسلحة الحليفة حيال السعودية، وإذا سيعمد إلى إعادة نشرها خارج المنطقة الحدودية العراقية السعودية، وهو مطلب أبلغته المملكة إلى الحكومة العراقية. مع ذلك، سيشكّل هذا الاتفاق اختبارًا للحكومة العراقية التي يمارس حلفاء طهران نفوذًا كبيرًا عليها، والتي يمكن أن تستفيد من هذا التقارب من خلال تحقيق توازن بين علاقاتها الخارجية واكتساب هامش أوسع لاعتماد سياسات مستقلة.

خضر خضّور | باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تركّز أبحاثه على سورية.

في حالة سورية، ستوفّر المصالحة السعودية الإيرانية فرصة أمام نظام الأسد لإعادة ترتيب بيته الداخلي وإقامة علاقات إقليمية جديدة. فقد ساهمت الحرب السورية إلى حدٍّ بعيد في عزل النظام عن سائر العالم العربي، ما دفعه إلى التقرّب أكثر من إيران، فتوطّدت العلاقة بينهما بشكل كبير ولا رجوع عنه. هذا التحالف مبنيٌّ على الدم، إذ حارب الإيرانيون إلى جانب قوات النظام السوري لما يربو على عقد من الزمن. لذا، لن يأتي الاتفاق السعودي الإيراني على حساب حليف طهران الأساسي في سورية، أي النظام السوري، بل على العكس، سيفسح هذا الاتفاق المجال أمام النظام للمشاركة على الصعيد الإقليمي من خلال نسج علاقات جديدة مع مجموعة من الدول العربية.

واقع الحال أن العلاقات الجديدة التي سيقيمها النظام السوري خلال السنوات المقبلة ستكون ثمرة هذا الاتفاق. فقد شكّلت السعودية العقبة الأساسية في وجه عودة النظام السوري إلى كنف الإطار العربي الإقليمي. وإذا كان التحالف السوري مع إيران أحد الأسباب الرئيسة وراء قطع السعودية علاقتها بدمشق، فقد تبدّد هذا السبب الآن، وأصبحت عودة النظام إلى الحضن العربي مسألة وقت ليس إلا. لكن حتى هذا الإنجاز الإقليمي الكبير ليس كفيلًا بحل معضلة سورية المتمثّلة في مجموعة من القضايا الشائكة الناجمة عن الحرب، ومن ضمنها إعادة الإعمار، والأمن، والديموغرافيا – أي عودة اللاجئين السوريين والسكان النازحين داخليًا إلى ديارهم.

لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.

ورقة استراتيجية من تحرير مايكل يونغ: محرّر مدوّنة “ديوان” ومدير تحرير في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط.